放射線治療の基礎知識

放射線とがん医療の関係

放射線は自然界にも存在するものですが、医療においては人工的にある種の放射線をつくり出して、診断や治療に利用します。

がんの治療では、患部に放射線をあてることにより、細胞のDNAに損傷を与え、がん細胞を死に至らしめます。

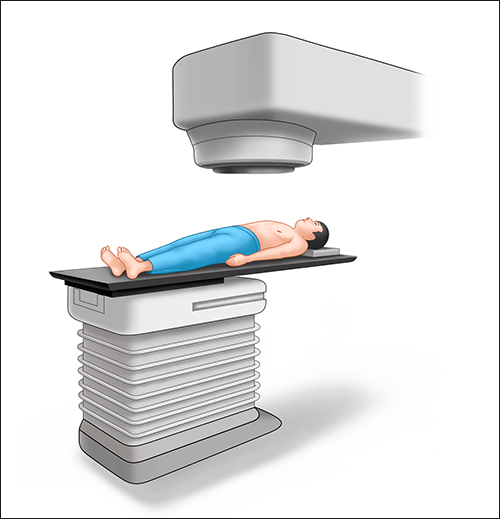

図1 放射線治療の仕組み

がんの3大治療法の1つ

放射線治療は、手術、薬物療法(抗がん剤治療)と並ぶがんの3大治療法の1つです。

単独で行われることもありますが、薬物療法や手術と併用されることもあり、その場合を、集学的治療と呼びます。

手術と同様、患部の局所に対する治療ですが、手術のように臓器を取り除いたりせずに治療をします。

放射線の種類

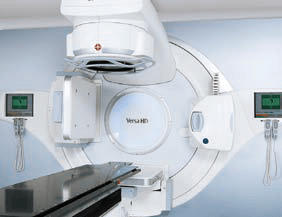

放射線治療装置としては、高エネルギーX線を発生させるリニアックと呼ばれる装置が一般的です(図2)。

また、治療用放射線としては、電子線、陽子線、重粒子線、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線などが用いられています。

放射線が、がん治療の手段として使われ始めてから100年以上がたちます。その間に、放射線治療機器、放射線生物学やコンピュータが発達し、放射線治療は急速に進歩しました。

高い治療効果と少ない副作用を目指して、がん細胞に多くの放射線量を照射し、周囲の正常組織にはできる限り少ない量の放射線を照射する方法が開発されています。

方法

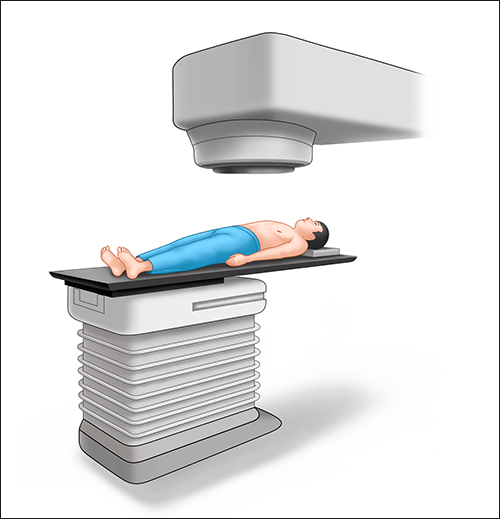

放射線治療では、体の外から放射線をあてる外部照射が一般的です。

照射中(治療中)に痛みはありませんが、数分間は動かずにじっとしていることが必要です。

ほかには、放射性物質を体内に挿入する方法や、飲み薬や注射で投与する内部照射があります。

治療の決定

担当医から患者さんへ、放射線治療の提案がされ、放射線腫瘍医に紹介されます。

放射線腫瘍医は、検査結果やこれまでの治療内容などを検討し、放射線治療が実施できるかどうか、その方法などについて検討します。

治療を行うことが決まったら、治療計画が立てられます。

治療の狙い

大きく分けると、がん細胞の根絶を目指すものと、骨転移などによる痛みなどの症状の緩和を目指すものがあります。

副作用

放射線は正常組織にも影響を与えますが、正常組織は、がん細胞ほどには放射線の影響を強く受けません。

治療内容や部位によって副作用(有害事象)の症状もそれぞれです。

治療が決まったら、医師や看護師から、予想される症状や注意点、対処方法などの説明があります。

治療中のサポート

治療内容によっては、治療終了まで何週間もかかる場合があります。

体の変化や気持ちのつらさを感じたときは、周囲の医療スタッフに遠慮なくお伝えください。

費用について

標準治療の中で行われる一般的な放射線治療は、公的医療保険の対象です。

一方で、例外的に、先進医療として一部の医療機関でのみ行われるものがあります。

この場合、保険が適用されない部分の費用は、自己負担になります。

詳しくは、担当医、もしくはがん相談支援センターにご相談ください。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません